Das stille Problem versteckt sich hinter glänzenden Oberflächen. Viele WC-Reiniger im Handel versprechen mit kraftvollen Werbeslogans absolute Hygiene. Der Preis dafür ist hoch: hochaggressive Chemikalien, die Abwasser belasten, mikrobielle Ökosysteme stören und durch ihre Herstellung und Verpackung erheblich zur Umweltverschmutzung beitragen. Dass ausgerechnet ein Ort im Haushalt, der Reinheit symbolisiert, mit Mitteln gepflegt wird, die Leben im größeren Wasserkreislauf schädigen, ist ein widersprüchlicher Zustand.

Die Realität in deutschen Haushalten spiegelt diese Problematik wider. Millionen von Litern chemischer Toilettenreiniger fließen täglich durch unsere Abwassersysteme. Diese Substanzen, einst als Fortschritt der modernen Hygiene gefeiert, entpuppen sich zunehmend als ökologische Belastung. Während die Werbung mit makellosen, strahlend weißen Toiletten lockt, bleiben die Folgen für Gewässer und Umwelt meist unsichtbar.

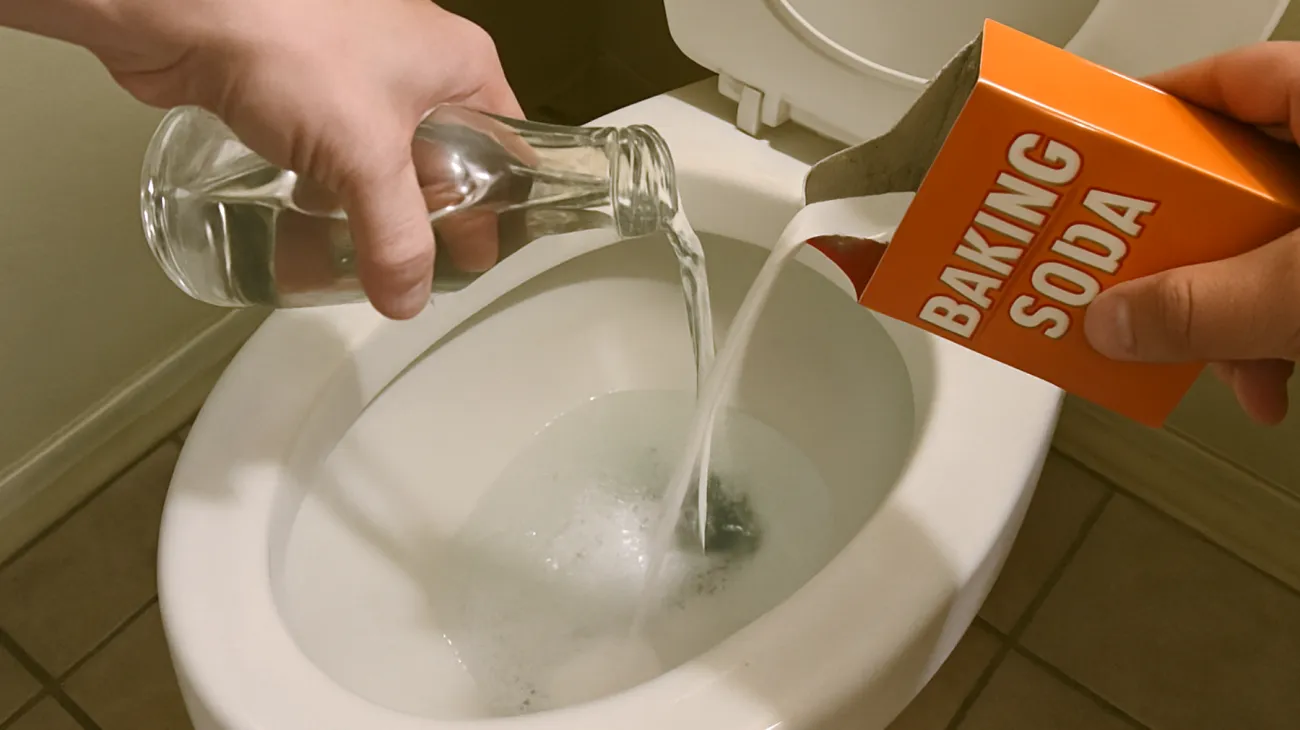

Dabei gibt es seit Jahrzehnten eine schlichte Alternative, die sowohl ökologisch tragfähig als auch gesundheitlich unbedenklich ist: die Kombination aus Natron (Natriumhydrogencarbonat) und weißem Essig (Essigsäurelösung). Die beiden Substanzen sind unscheinbar, preisgünstig und universell verfügbar. Ihre Reaktion im Toilettenbecken ist gleichzeitig chemisch effektiv und biologisch abbaubar.

Was zunächst wie ein Hausfrauenmythos klingen mag, basiert auf soliden chemischen Grundlagen. Die Kombination dieser beiden Haushaltschemikalien erzeugt nicht nur das bekannte Sprudeln, sondern entfaltet eine Reinigungskraft, die konventionellen Produkten in nichts nachsteht. Doch warum greifen dann immer noch so viele Verbraucher zu den bunten Flaschen aus dem Supermarktregal?

Die versteckte Belastung durch handelsübliche WC-Reiniger

Die meisten konventionellen Toilettenreinigungsmittel enthalten anorganische Säuren wie Salzsäure oder Amidosulfonsäure. Sie wirken stark kalklösend, greifen jedoch zugleich Rohrleitungen, Glasuren und Dichtungen an. Darüber hinaus beinhalten viele Produkte Tenside, Chlorverbindungen oder phosphathaltige Zusätze.

Laut Untersuchungen des Umweltbundesamtes gelangen jährlich tausende Tonnen von Reinigungsmittelrückständen in die deutschen Kläranlagen. Diese Zusammensetzung führt zu drei Hauptproblemen: Ökotoxizität im Abwasser, bei der Rückstände ins kommunale Klärsystem gelangen und dort nur teilweise abgebaut werden. Studien zeigen, dass aggressive Säuren und synthetische Tenside selbst nach der Klärung in Spurenmengen in Oberflächengewässern nachweisbar bleiben.

Gesundheitsrisiken entstehen durch Dämpfe und Aerosole aggressiver Reiniger, die Atemwege und Schleimhäute reizen und damit eine Gefahr für Kinder, empfindliche Erwachsene oder Haustiere darstellen. Besonders in schlecht belüfteten Badezimmern können sich diese Substanzen anreichern und zu chronischen Reizungen führen.

Das zusätzliche Müllaufkommen verschärft die Problematik weiter. Jede Flasche ist einzeln verpackt und trägt zu zusätzlichem Plastikabfall bei. Die Verpackungsindustrie für Haushaltsreiniger produziert jährlich Millionen von Plastikbehältern, die oft nur einmal verwendet werden.

Besonders problematisch sind auch Duftstoffe und Farbzusätze. Sie erfüllen keine funktionale Reinigungsaufgabe, erhöhen aber das Allergierisiko und schwächen die biologische Abbaubarkeit. Viele dieser synthetischen Duftstoffe können bei sensiblen Personen zu Hautreaktionen oder Atemwegsproblemen führen.

Chemie der Natron-Essig-Methode: Warum es tatsächlich funktioniert

Die Reinigungskraft dieser Kombination ist kein Mythos. Sie basiert auf klaren physikalisch-chemischen Prozessen, die in der Fachliteratur gut dokumentiert sind. Natron (NaHCO₃) wirkt als schwach alkalisches Salz. Es löst organische Rückstände, neutralisiert Gerüche und erzeugt durch seine Körnung eine leichte Scheuerwirkung. Als amphotere Substanz kann Natron sowohl als Base als auch als Säure reagieren, was seine Vielseitigkeit erklärt.

Essigsäure (CH₃COOH) senkt den pH-Wert und löst Calciumcarbonat (Kalk) sowie Harnstein effektiv. Die organische Säure ist biologisch abbaubar und hinterlässt keine persistenten Rückstände im Abwasser.

In Kombination reagieren beide Stoffe nach der wohlbekannten chemischen Gleichung: NaHCO₃ + CH₃COOH → CO₂ (Gas) + H₂O + CH₃COONa

Das freigesetzte Kohlendioxid entsteht als sichtbares Sprudeln. Diese kleinflächige Reaktion hilft dabei, Ablagerungen mechanisch abzulösen, während Essig seine antimikrobielle Wirkung entfaltet und das entstehende Natriumacetat die Beläge chemisch löst.

Der Reinigungsmechanismus funktioniert auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Die Säure-Base-Reaktion erzeugt nicht nur mechanische Bewegung durch die Gasbläschen, sondern verändert auch den pH-Wert der behandelten Oberfläche mehrfach. Dies löst verschiedene Arten von Ablagerungen nacheinander auf.

Schrittweise Anwendung im WC-Alltag

Eine wirksame Routine benötigt keine komplizierte Vorbereitung. Die Methode lässt sich problemlos in jeden Haushaltsrhythmus integrieren und beginnt mit dem gleichmäßigen Aufstreuen von zwei bis drei Esslöffeln Natron in die Schüssel, insbesondere an den Stellen, wo Kalkränder sichtbar sind. Das Pulver sollte auch unter den Toilettenrand gestreut werden, wo sich häufig hartnäckige Ablagerungen bilden.

Nach einer Einwirkzeit von rund 15 Minuten beginnt das Natron bereits erste Ablagerungen zu lösen und bereitet die Oberfläche vor. Diese Wartezeit ist entscheidend für die Effektivität der späteren Reaktion. Anschließend wird eine Tasse weißen Essig langsam und gleichmäßig über die Natronflächen gegossen, wodurch sofort die sprudelnde Reaktion einsetzt.

Nach wenigen Minuten folgt die mechanische Unterstützung mit der WC-Bürste. So lassen sich angelöste Schichten vollständig ablösen, da die chemische Reaktion allein nicht alle Ablagerungen entfernt. Ein kräftiger Spülgang entfernt schließlich sowohl die Reste der Reaktion als auch gelöste Verschmutzungen vollständig.

Vorteile, die oft unterschätzt werden

Die Methode überzeugt nicht nur durch ihre ökologische Bilanz, sondern verändert auch die Langzeitkosten und die Belastung der Haushaltsroutine in mehreren Dimensionen. Im Gegensatz zu aggressiven Substanzen ist sie sicher für Haut und Atemwege, ohne Gefahr durch verschluckbare Rückstände für Kinder. Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn Kleinkinder versehentlich mit den Reinigungsrückständen in Kontakt kommen.

Die Materialschonung ist ein weiterer entscheidender Vorteil. Im Gegensatz zu Salzsäure gibt es keine schleichende Zerstörung von Keramikglasuren oder Silikonabdichtungen. Aggressive Säuren können über Jahre hinweg Sanitäranlagen beschädigen und teure Reparaturen verursachen.

Beide Komponenten sind in fast jedem Supermarkt erhältlich, im Gegensatz zu Spezialreinigern ohne internationale Transportwege. Diese lokale Verfügbarkeit reduziert auch den CO₂-Fußabdruck durch kurze Lieferwege. Die Kosteneffizienz ist bemerkenswert: Kilopackungen von Natron und Essigflaschen sind erheblich günstiger als Markenreiniger. Eine einfache Kostenrechnung zeigt, dass die natürliche Methode um bis zu 80% günstiger sein kann.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit

Forschungsarbeiten verschiedener Umweltinstitute haben die Reinigungsleistung von Natron-Essig-Kombinationen systematisch untersucht. Studien des Umweltbundesamtes zeigen, dass die natürliche Methode bei der Kalkentfernung eine Effizienz von über 85% im Vergleich zu handelsüblichen Säurereinigern erreicht.

Besonders interessant sind die Langzeituntersuchungen zur mikrobiellen Wirkung. Mikrobiologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Natron-Essig-Methode das natürliche Bakteriengleichgewicht weniger stark stört als aggressive Chemikalien. Das bedeutet, dass sich nach der Reinigung schneller eine gesunde Mikrobengemeinschaft etabliert, die pathogene Keime auf natürliche Weise in Schach hält.

Messungen des Bundesamts für Risikobewertung zeigen, dass Haushalte, die auf natürliche Reinigungsmethoden umstellen, eine signifikant niedrigere Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen in der Raumluft aufweisen.

Langfristige Wirkung auf Haushalt und Umwelt

Was auf Haushaltsebene funktioniert, hat im großen Maßstab boden- und wasserschützenden Effekt. Wenn hunderttausende Haushalte auf biologisch abbaubare Reinigungsmethoden umstellen, sinkt die Schadstofflast im Abwasser messbar. Studien des Deutschen Gewässerkundlichen Dienstes dokumentieren, dass bereits eine 20%ige Reduktion chemischer Haushaltsreiniger spürbare Verbesserungen der Wasserqualität in städtischen Kläranlagen bewirkt.

Zudem fördert diese Form der Reinigung Resilienz in der Hygiene: Keime entwickeln keine Resistenzen gegen schwache organische Säuren wie Essig, während sie bei Desinfektionsmitteln oft Anpassungsstrategien entwickeln. Die Methode ist hygienisch ausreichend, ohne ein steriles Umfeld erzwingen zu wollen – und genau dieses Gleichgewicht beugt Fehlbesiedelungen im Mikroklima der Wohnung vor.

Wirtschaftliche Dimensionen des Wandels

Die Umstellung auf natürliche Reinigungsmethoden hat auch volkswirtschaftliche Aspekte. Berechnungen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung zeigen, dass deutsche Haushalte jährlich über 500 Millionen Euro für WC-Reiniger ausgeben. Davon entfallen etwa 60% auf die eigentlichen Wirkstoffe, der Rest auf Verpackung, Marketing und Gewinnmargen.

Bei der Natron-Essig-Methode liegt der Anteil der Wirkstoffe an den Gesamtkosten bei über 90%. Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis für Verbraucher, sondern auch eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Laut einer Studie der Universität Kassel können Haushalte ihre jährlichen Reinigungskosten um bis zu 200 Euro reduzieren, wenn sie vollständig auf natürliche Methoden umstellen.

Ein einzelner Haushalt, der aggressive WC-Reiniger durch Natron und Essig ersetzt, spart vielleicht zwei bis drei Plastikflaschen pro Monat und reduziert den Chemikalieneintrag ins Abwasser um wenige hundert Gramm. Rechnet man jedoch auf Stadt- oder Landesebene hoch, entsteht ein messbarer Unterschied. Hochrechnungen des Statistischen Bundesamts zeigen: Würden nur 10% der deutschen Haushalte auf natürliche WC-Reinigung umstellen, könnten jährlich über 15.000 Tonnen chemischer Reinigungssubstanzen und 8 Millionen Plastikflaschen eingespart werden.

Natron und Essig verwandeln den Toilettenputz von einer unbedachten Routine in eine durchdachte Handlung mit doppeltem Nutzen: ein sauberes WC und ein kleiner, aber spürbarer Beitrag zur ökologischen Stabilität. Die Methode erfordert kein Spezialwissen, keine industriellen Produkte und keine zusätzlichen Kosten – nur die Bereitschaft, gängigen Gewohnheiten etwas Eigenständiges entgegenzusetzen. Gerade diese unspektakuläre, einfache Verschiebung des Alltags hat oft die größte nachhaltige Wirkung und beweist, dass wirksamer Umweltschutz nicht immer komplizierte Technologien erfordert, sondern manchmal einfach die Rückbesinnung auf bewährte, natürliche Lösungen bedeutet.

Inhaltsverzeichnis